taritkar.blogspot.com

能登半島地震からまもなく4カ月。復興の歩みは今も道半ばだ。2018年9月に最大震度7を観測し、44人が死亡した北海道胆振(いぶり)東部地震も過疎化が進む農業地域だった。あれから5年半以上がたち、かつての被災地は今、どうなっているのか。能登の復興に生かす術(すべ)はあるか。震源地となった厚真(あつま)町の職員とともに現場を巡った。(木原育子)

北海道胆振東部地震 2018年9月6日午前3時7分、マグニチュード(M)6.7の地震が発生。道内で初めて最大震度7を観測した。広範囲な土砂崩れで、崩壊土量は3000万立方メートルで明治以来最大。火力発電所が停止するなどし、道内のほぼ全域が停電する「ブラックアウト」に。全域復旧に2日を要した。

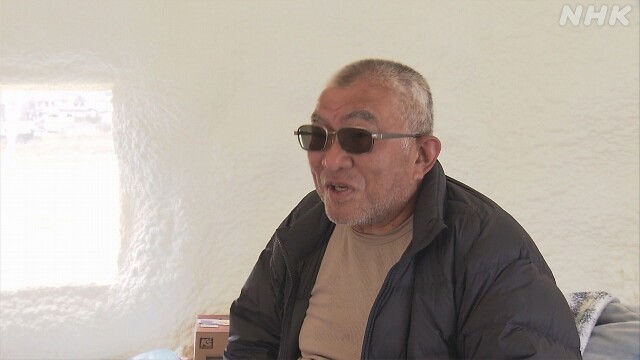

かつての被災地を案内してくれた厚真町職員の小山さん

◆一時孤立、能登と似た状況

「今走っているこの道路も通行できず、一時は能登と似て孤立に近い状況でした」。車で案内してくれたのは厚真町職員の小山敏史さん(47)。復興計画を策定するまちづくり推進課に身を置き、町の復興を間近で見てきた。

北海道の地震と言えば、広範囲にわたって豊かな山の緑が崩れた無残な光景が象徴的。被害が大きかった現場に立ち、周囲を見渡すと、山肌は不自然な急カーブを保ってえぐられたまま。山ののり面は、「ばんそうこうを貼ったような」(小山さん)吹き付け施工で保護されているが、痛々しい。移植された木々は産毛が生えた状態で、山を形成するには後何十年もかかりそうだ。

◆「木が怖い」心に残る被災者の言葉

発災当初、小山さんは被災者のこんな言葉を覚えている。「動くはずのない木々が大きな体を揺らして猛スピードで大切な家屋や生活をなぎ倒していった。『木が怖い』って」

さらに車を走らせると、町内で最も被害が大きかった吉野地区にたどり着いた。13世帯34人が暮らしていたが、19人が亡くなった。再建の見込みは立たず、今は誰も住んでいない。

かつて土砂にまみれた現場で農作業に励む早坂さん=北海道厚真町吉野地区で

そんな集落で、記者を待っていてくれたのは早坂信一さん(59)だ。

地震で父清さん=当時(81)=と母艶子さん=当時(80)=を亡くした。清さんは長年地元農協で理事を務め、艶子さんも農協で町の特産みそ「おふくろみそ」の開発に携わった地区のリーダー的存在。早坂さんは両親と少し離れた場所で暮らし、親子で米作りにいそしんできた。

◆「ぼくの両親よりこの子たちの家族を」

発災直後、早坂さんが夢中で駆けつけたが、実家は黒い土砂の中。実家の隣に住んでいた高校生が妹の名を泣き叫んでいる。救急隊に「ぼくの両親よりこの子たちの家族を」。両親の死さえ泣くに泣けなかった。

葬儀の後、辺りを見渡すと、大量の土砂が流れ込んだ田んぼの片隅で、金色の稲穂が風に揺れていた。「稲刈りをあきらめることは、亡くなった人たちが丹精込めて育てたお米まで無にすること」。地震で稲刈りできなくなった地域の若い人らにも協力をあおぎ、農協や共済と相談してメーカーから農機具を借り、地割れで凸凹になった大地を前に進んだ。

収穫しながら芽生えた農業者としての自負。「へこたれているわけにはいかない」。地震で農業を続けられなくなった人らの田畑も託され、無住の被災地で、一人で農業を続けている。

早坂さんは言う。「復興は必ず定住しなくてはならないという原則はなく、日常の取り戻し方はきっといろいろある」としつつ、被災した者同士、能登を思う。「本当に困っている人はわかりにくい。簡単に割り切れない気持ちもあるだろうが、いつか笑い合える。厚真町もそうだったから」

◆地域を支える「なごみ力」

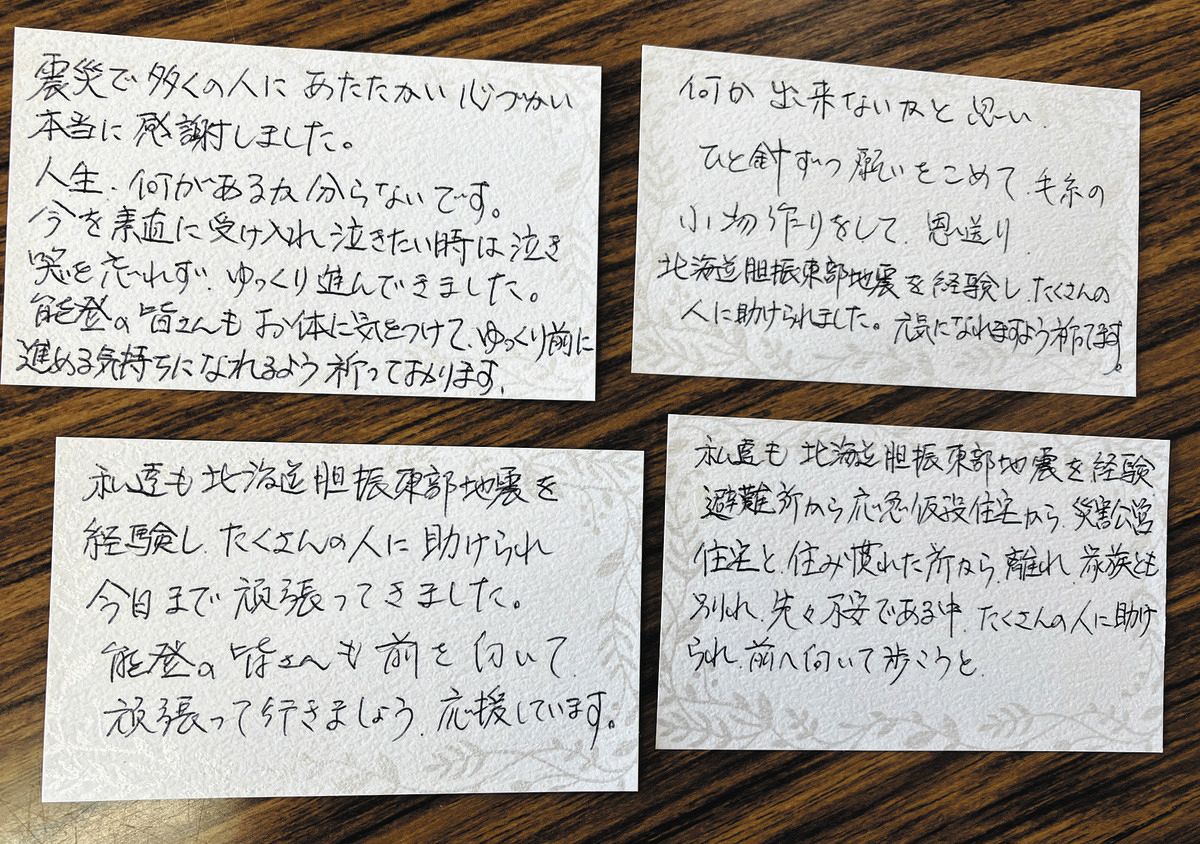

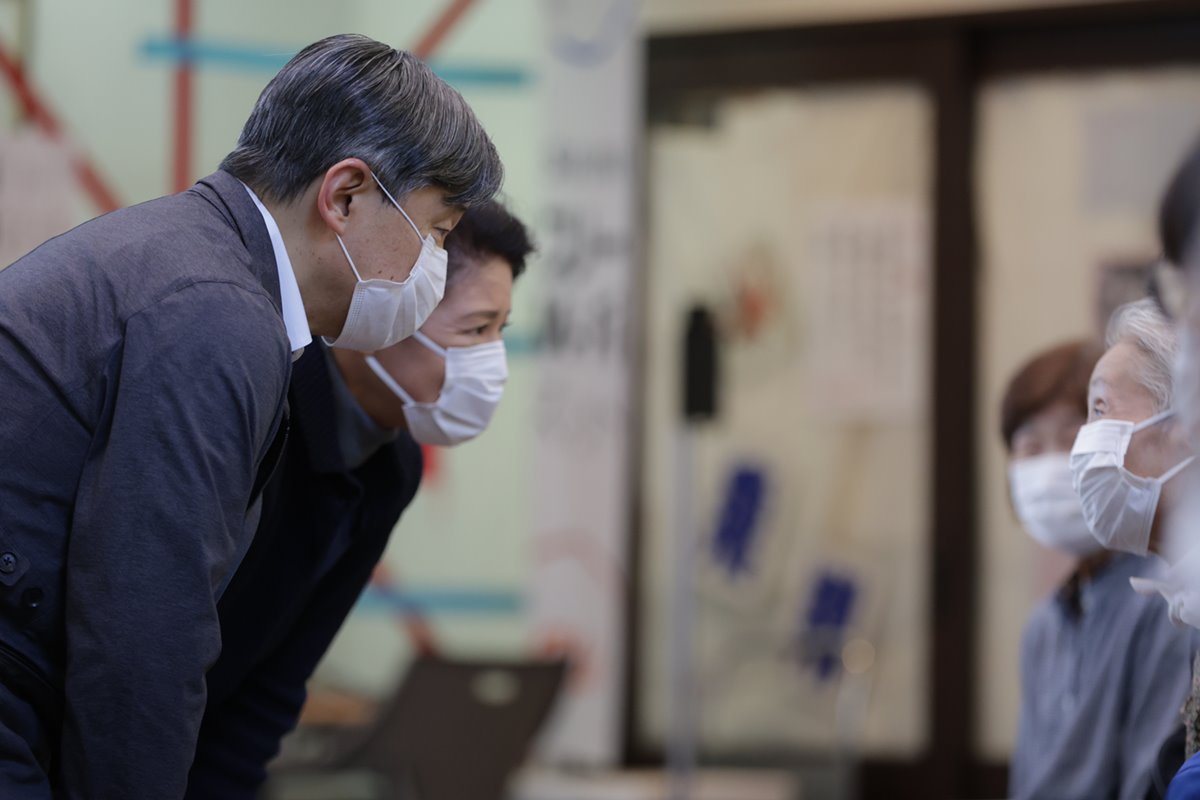

コミュニティーセンターに集う人たちが能登の被災者に向けて書いたメッセージカード

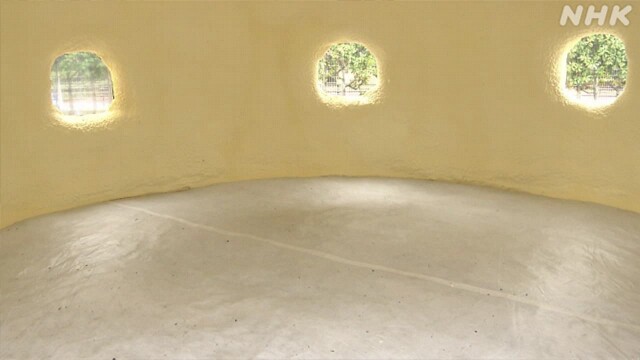

地震で新たに生まれたものもある。吉野など周辺3地区の公民館として生まれ変わった「厚北地域防災コミュニティーセンターならやま」もそのひとつだ。

「ようこそ」。明るい声のトーンで地域の人らを出迎えるのはセンターの集落支援員の山口純子さん(62)。高齢者の多い地域で、震災前は介護職員だったが、災害後は災害ボランティアセンターの運営や生活支援相談員としての仮設住宅の見回りなど地域の声に耳を傾け続けてきた。

ふわっと相手の心に入っていく山口さんの「なごみ力」に、地域は支えられてきた。「『助けてほしい』と言えない人ばかりになるのが被災現場です」

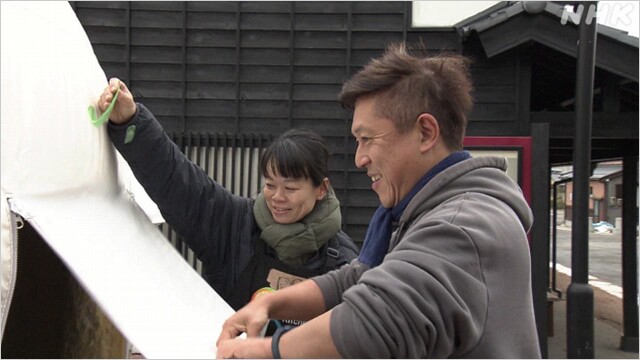

現在、センターに集う人らが夢中になるのは毛糸の小物作りだ。「能登の被災者向けに一針ずつ願いを込めている。厚真町も当時、全国から寄せられた小物に励まされた。恩送りです」と目を細め、「どんなことでもOK。自分以外の誰かのために動けることが明日への活力です」と、能登とともにあることを伝える。

◆トヨタを退社し故郷で起業

当時は仮設住宅が至る所に建てられ、現在は町営住宅に。そんな町の中心部に、空き家を活用してできたコミュニティースペース「イチカラ」も軌道に乗り始めていた。

空き家を利用して運営するコミュニティースペース「イチカラ」。老若男女が集う=北海道厚真町で

運営するのは成田智哉さん(35)。東大卒業後、トヨタ自動車に入社し、駐在員としてブラジルに赴任した。何不自由ない生活でありがたかったが、現地社員との「差」は歴然。もやもやを感じ始めていた頃、故郷での地震も重なり、思い切って退社した。

震災から半年後、起業を決意し、北海道に帰郷。ローカルベンチャー制度に応募した。雪かきや通院の足の確保など地域の困り事を地域で解決するマッチングアプリの開発など、テクノロジーを駆使しながら、これまでにない社会の仕組みをイチカラから発信しようと試みている。

「東京ばかりが豊かになってもしょうがない。地域こそ元気にならないとこの国は終わる」と語る。「厚真町でも能登でも、もうわかったはず。災害時に本当に大切なことは人と人とのつながり。普段からつながり合っている町こそ強い」

◆いつか満開のサクラを

つながり合いは無住の吉野地区にも芽吹く。山ののり面の一部には、冬の厳しい外気から守られるように、白い袋で覆われた若木が並ぶ場所があった。

震災前、地区名の由来となる吉野神社があり、春に満開に咲く桜が地域の憩いの場だった。「吉野という地名の縁もあり、桜の名所として有名な奈良の吉野山にあやかり、桜を植えることになった」と前出の小山さん。奈良からシロヤマザクラが寄贈され、道内のオオヤマザクラなども含め計約80本が移植された。

地震の影響で起きた土砂崩れ=2018年、北海道厚真町(本社ヘリ「まなづる」から)

小山さん自身も香川出身で、厚真町とは縁もゆかりもなかった。スポーツ関連企業で働いていた時、たまたま厚真町近くの市に赴任。知人から公務員を勧められ、「穏やかで住みやすい」と家族で移住した。入庁7年後に被災自治体に。直属の上司だったまちづくり推進課長も地震で亡くなり、司令塔を失った悲しみの中での支援活動だった。

「桜はやっと葉がついた段階で花はまだまだ。いつか満開の桜を咲かし、多くの人が訪れてくださった時が本当の復興でしょうか」と語り、続けた。「能登にも笑顔咲く日が来ることを願っています。何か厚真町にできることはないですか。いつでも連絡ください」

◆デスクメモ

能登半島地震で10日間孤立した集落の避難者を取材した。地域の人たちが食べ物を持ち寄って、皆で支え合ったという。自分以外の誰かのために。山口さんの言葉は、地域に根付いた「結いの心」の強さを示す。次の世代にどう伝えていくか。日本全体の課題ととらえたい。(拓)

Adblock test (Why?)

からの記事と詳細 ( 「いつか笑い合える。厚真町もそうだったから」 5年前、地震に山をえぐられた被災地から能登へ、復興のエール ... - 東京新聞 )

https://ift.tt/1KekWts