taritkar.blogspot.com

阪神・淡路大震災以降、災害続きの日本に定着してきた「災害ボランティア」。ところが能登半島地震の直後、石川県などが能登への「不要不急の移動」をしないよう呼びかけたことをきっかけに、現地に向かうボランティアを責める「自粛論」が交流サイト(SNS)で広まり、人手不足はなお続く。自粛論はなぜ起きたのか。自主性を押し込め、ボランティアを統制しようとする社会の意識は、支援の思いまでそいでいないか。(山田祐一郎、宮畑譲)

◆能登入りのボランティア「ごくわずか」

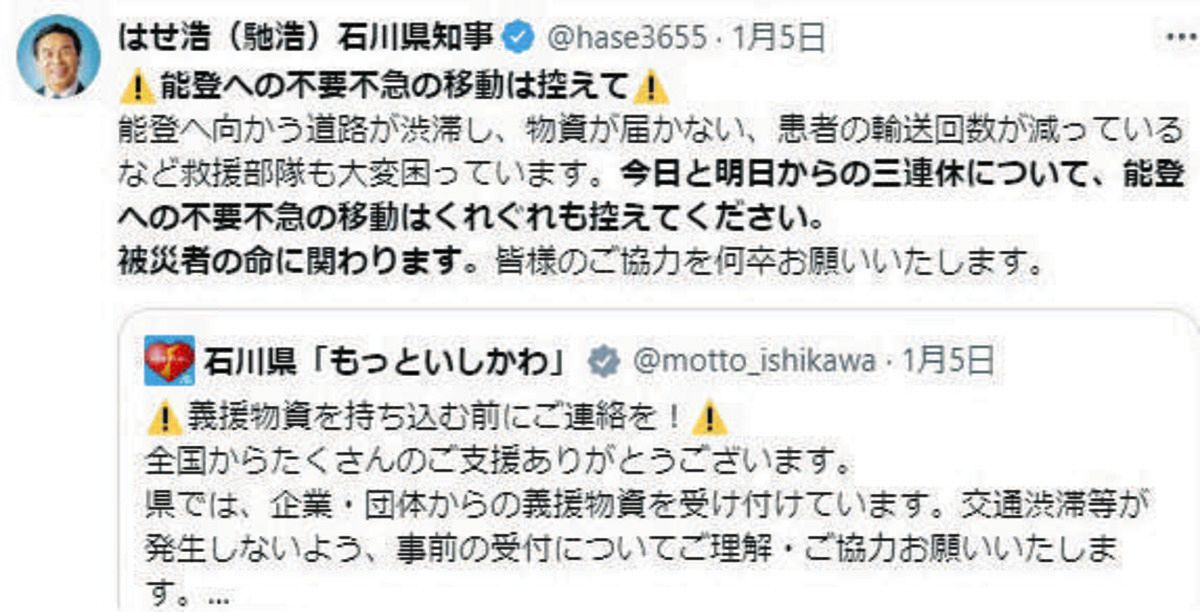

能登への不要不急の移動や物資持ち込みを控えるようよびかける石川県や馳浩知事のX

「能登半島地震で活動するボランティアはごくわずかで、人手がほとんど行き届いていない」。これまで国内外の被災地で活動してきたボランティア団体「神戸国際支縁機構」(神戸市垂水区)の岩村義雄代表(75)がこう漏らす。岩村さんらは1月5日に被災地に支援に向かい、これまで計4度、輪島市や珠洲市で避難所を訪問して炊き出しなどを行った。

この30年、各地で災害支援を行ってきた岩村さん。ボランティア入りを阻む自粛ムードに加え、「災害を重ねるたびに行政がトップダウンでボランティアを管理する体制が強化されてきた」のが、人が少ない要因の一つと感じている。

◆阪神大震災1カ月で62万人…能登半島は目立って少ない

阪神・淡路大震災の避難所で熱々のとん汁を配る長野県松本市から来た農協・青年会議所有志によるボランティア=1995年1月、神戸市長田区で

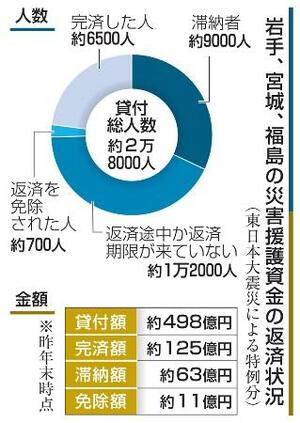

被災地でのボランティア活動は1995年1月の阪神・淡路大震災を機に注目され、「ボランティア元年」と呼ばれた。兵庫県の資料によると、震災から1カ月で活動したボランティアは延べ約62万人。2011年の東日本大震災では、岩手、宮城、福島県で3月11日から4月末までの2カ月足らずで、被災自治体の社会福祉協議会(社協)などのボランティアセンターを通じ活動した人は約22万5000人だった。

だが、今回の能登半島地震で石川県にボランティア登録し、現地で活動しているのは発生から2カ月以上が過ぎた今月5日時点で延べ7116人。単純比較はできないが、過去の震災と比べて少なさが目立つ。

◆「拡大解釈」「すり替え」で自粛ムード醸成

地震発生当初から、被災地入りへの自粛ムードが醸成された。その背景として考えられるのがSNS上の投稿だ。分析したフリージャーナリストの犬飼淳氏は「自粛を呼びかける行政の言葉について『どこで』『誰』『なぜ』といった対象の解釈が拡大されたり、すり替えられたりした結果、ボランティアや政治家の被災地入りに批判的な意見が強まった」と指摘する。

開設された宿泊拠点に到着したボランティア=石川県穴水町

具体的にはこうだ。石川県は当初「能登への不要不急の移動は控えて」と発信していたが、それがSNSでは県や被災地全体と拡大解釈された。公式情報の引用で信頼性が担保された形で拡散し「『不要不急』の中に必要緊急であるはずのボランティアも含まれることになった」(犬飼氏)。

◆被災地の渋滞「個人の車両が原因」と勝手に断定

また被災地入りを問題視する投稿は多くが理由として「渋滞」を挙げたというが「原因が交通量なのか道路状況の悪化によるものか不明なのに、『個人が支援物資を積んだ車両が原因』と断定する投稿が見られた」という。犬飼氏は行政機関に渋滞原因の裏付けとなるデータを請求したが、いずれも「不存在」を理由に開示されなかった。

前出の岩村さんは県に登録せず、直接自治体に連絡を取って支援をしてきた。ボランティアが社協などの下部組織となっている現状を危ぶんでいる。「ボランティアは一人一人が自主的、無償でどう動くかだ。行政がコントロールしようとすれば活動は受け身になり、さらに自粛が進む」

◆事前登録は3万人超…なのに活動するのは7000人

津波で流された家屋の解体作業をするボランティアら=石川県能登町で

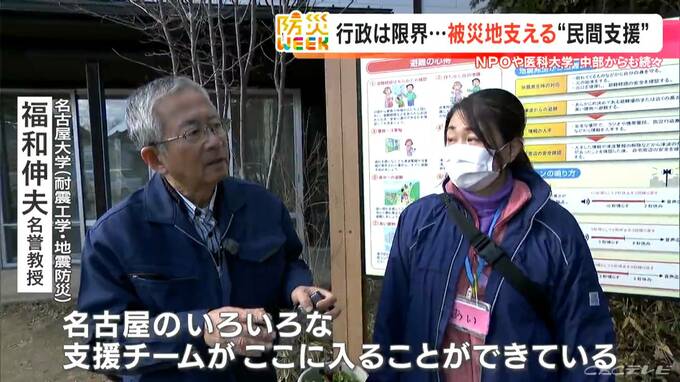

能登半島地震では発生直後から被災地での活動実績がある専門ボランティア140団体以上が石川県内に入り、炊き出しや災害ゴミの撤去などを行っている。

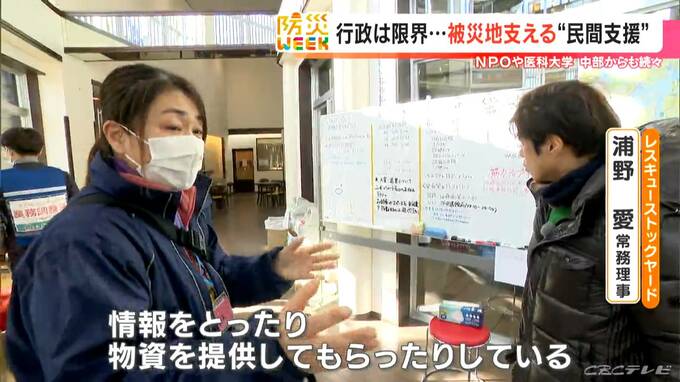

それとは別に一般ボランティアは3月5日現在、県に事前登録した人が約3万600人(県内約6100人、県外約2万4500人)に上る一方、実際に活動したのは前述の通り7000人余りで4分の1以下。1日当たりでは4日以降、計330人程度にとどまる。

◆管理を県が一元化した結果「人が入りにくく」

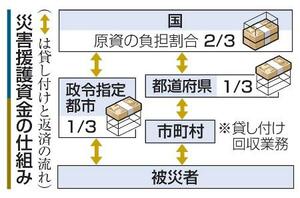

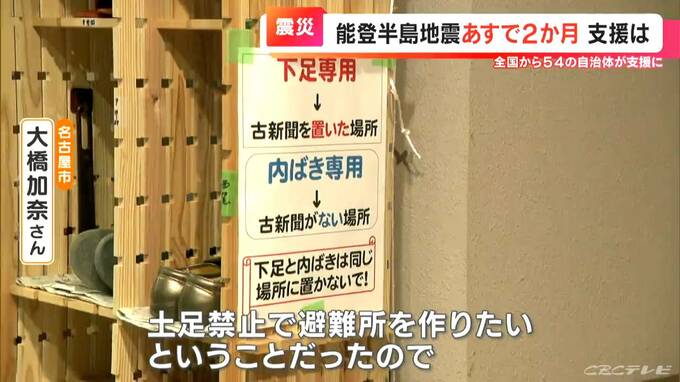

これまで多くの被災地では市区町村の社会福祉協議会が「災害ボランティアセンター」を開設して受け付けてきたが、今回は県に窓口を一元化。自治体ごとに必要な人数を聞き取り、金沢と能登を県が手配したバスで往復している。

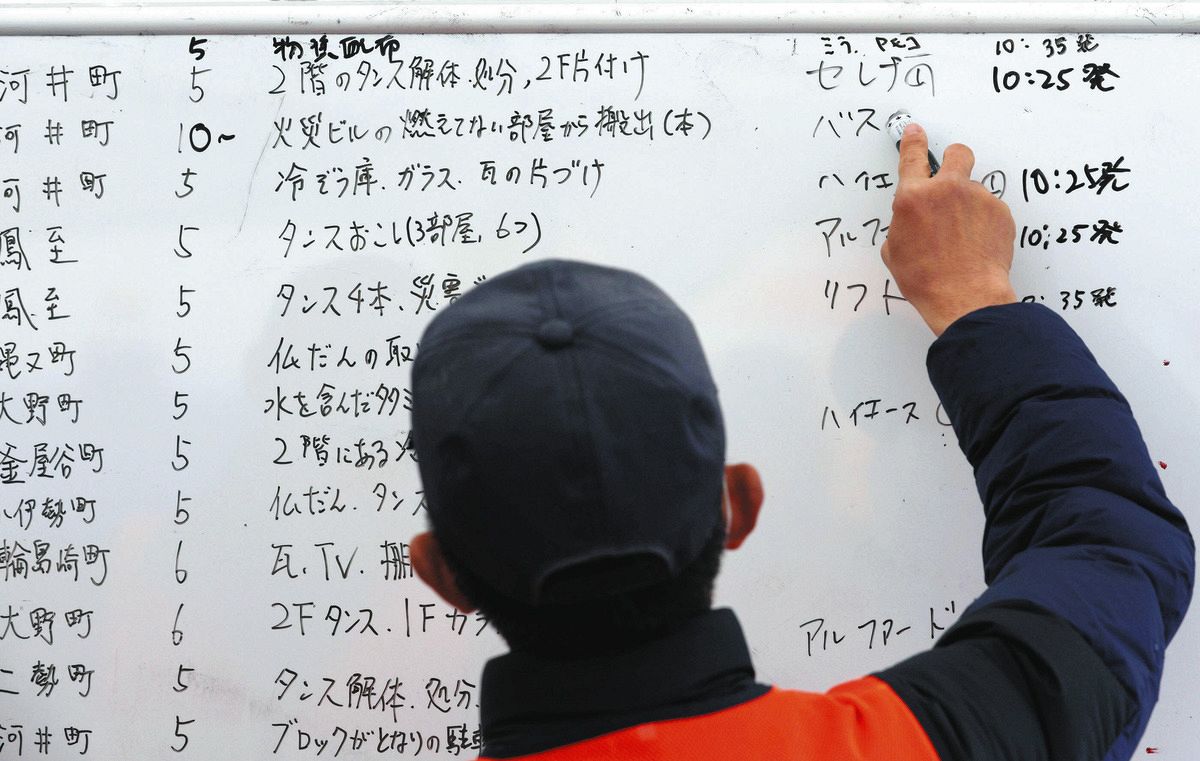

ボランティアの行き先などを書く輪島市社会福祉協議会のメンバー=石川県輪島市で

この現状に、県の防災会議・震災対策部会長を務める神戸大の室崎益輝名誉教授(防災計画)は「1日に300人程度では全く足りない。県が管理するような事態となり、自由に行こうとする人が入りにくくなった」と批判する。

◆まずガレキ撤去…でも「このままでは全く進まない」

なぜ登録者数と実働者数に大きな隔たりがあるのか。東京新聞「こちら特報部」に対し、県の担当者は「ボランティアの数は市町の要望に応じている。絞っているわけではない」と説明する。県への窓口の一元化についても「一元化したほうが、市町の負担軽減にもなる」との認識を示す。

能登地方は古くて大きな木造の家屋が多い。地震でその多くが損壊し、解体しなくてはならないが、そのためにはまず、不要な家具やがれきを撤去しなくてはならない状況がある。

室崎氏は、そのための人手をボランティアに頼るべきだと訴える。「家の中の物を取り出して初めて解体工事ができる。このままでは全く進まないだろう。本来、自治体はできるだけボランティアに来てもらうようにするのが仕事。県は本当に被災者を助けようとしているのか疑問だ」

◆「何も分かっていなければ被災地に行くべきではない」のか?

さらに、県は一般ボランティアについてなお「個別に被災地に行くことはお控えください」と呼びかけている。その理由は「道路状況が悪く、渋滞が懸念されるため」という。

これに対し、NPO法人「日本災害救援ボランティアネットワーク」(兵庫県西宮市)の副理事長で大阪大の渥美公秀教授(災害社会学)は県の言い分も理解できなくはないとしつつ、一般ボランティアも交えて積極的に被災地に入るべきだと考える。

報道陣に公開された災害ボランティア向けの宿泊拠点=石川県穴水町で

「いろんな特技がある人が一緒になって復興すればよいのに、その可能性を狭めている。『何も分かっていなければ被災地に行くべきではない』というのは違う。行ってニーズがなければ何もせず帰ってくればよい。被災者が第一であり、押しつけでなければよい」

◆「お年寄りの話を聞くだけでもいい」

それなのに、SNSをはじめボランティア行きを萎縮させるようなムードが生まれている。渥美氏は阪神大震災から30年近くたち、災害ボランティアも洗練されてきたとし「その裏返しで、秩序が重要視されるようになった」と推測する。

福山市立大講師の宮前良平氏(災害心理学)も「重機が扱えるといったスキルがあれば役に立つ可能性は高い」としつつ「技術や能力がなければ被災地に行くべきではない」という考えに反対という。「何の技能もない人でも、お年寄りの話を聞くだけでもいい。現場にたくさんの人がいるから遠慮せず『こんなことも頼んでいいんだ』というニーズが生まれることもある」とし、災害ボランティアの先行きをこう憂う。

「多くの人が勘違いしているが、ボランティアは市民が自発的関心に従ってやるもので許可はいらない。県に登録するのはルートの一つに過ぎない。発想を逆転しないと、悪循環が生まれる。市民の力を信じることは大切だ」

◆デスクメモ

東日本大震災の4カ月後、津波に襲われた宮城県東松島市でボランティアをした。35度超の暑さに重く臭うへどろを詰めた土のう運びでヘロヘロ。たった1日だったのに「明日もまた来てくれますか」と感謝され、申し訳なさが募った。たとえ小さな力でも役立てることはきっとある。(恭)

Adblock test (Why?)

からの記事と詳細 ( 能登の災害ボランティアが足りない 志願者のやる気をくじいた要因の数々 被災地入り「自粛論」の的外れ:東京新聞 ... - 東京新聞 )

https://ift.tt/nuXxFSM